A retórica que matou Charlie Kirk

O que a morte de Charlie Kirk revela sobre o uso da palavra “fascista” — e sobre como a psicanálise virou arma política.

Eu nunca tinha ouvido falar em Charlie Kirk. Meu primeiro contato com o homem foi o vídeo que mostrava sua morte. Estava rolando o feed do X quando um vídeo começou a tocar sozinho. Antes que eu conseguisse reagir, vi um sujeito num palco — talvez uma palestra, talvez um debate — ser atingido por uma bala na altura da jugular. O jato de sangue parecia coisa de filme gore. Suas mãos tremelicavam como se ele fosse um dos agentes da Matrix recém derrotados numa luta com o Escolhido — peritos alegaram que isso indicava que a bala atingiu a medula de Kirk, causando uma espécie de bug no seu sistema nervoso. “Ele deve ter morrido sem sentir nada”, vi um comentarista de youtube comentando depois.

Sobre o vídeo, bem, eu assisti sem querer, mas a cena brutal ficou presa na minhas cabeça o resto do dia.

Depois descobri: tratava-se do famoso Charlie Kirk que eu ainda não conhecia, um jovem ativista conservador americano, conhecido por tentar debater com pessoas que pensavam diferente dele — algo feito aqui no Brasil por canais como Mamãe Falei e Spotniks, e agora numa versão de estúdio inaugurada pelo Inteligência LTDA. Como um debatedor de direita, suas pautas seguiam a linha esperada: defesa da liberdade de expressão, críticas ao aborto e à ideologia de gênero, valorização da família tradicional, apoio ao livre mercado, oposição ao ensino de viés progressista nas universidades, defesa do direito ao porte de armas e oposição a políticas de imigração liberal.

Concordo com a maioria delas? Não. Mas isso, convenhamos, é irrelevante diante do que aconteceu. Matar alguém que tenta discutir ideias é um ato de barbárie. Pelo amor de Deus (e digo isso como agnóstico), universidade deveriam ser seguras, deveriam promover a livre circulação e confronto de ideias, o famoso dissenso civilizado. Se você ainda não percebeu a gravidade do que aconteceu, imagine Arthur Duval ou Marcia Tiburi sendo surpreendidos por um tiroteio ao tentar debater na Cinelândia, Rio de Janeiro. Ou, pior, num auditório do da UFRJ, na Praia Vermelha. Se você tem o mínimo de humanidade, se seu cérebro ainda não foi corroído pelo conflito intergrupal, você deveria se sentir enojado.

Isso pode parecer apelativo, até óbvio, mas, como disse Chesterton, chegaria o dia em que teríamos que explicar que a grama é verde.

O que me espantou não foi apenas o assassinato em si, mas a reação a ele.

Nos comentários do instagram, nas timelines do antigo Twiter e nos grupos de whatsapp a empatia parecia ter tirado férias. “Kirk era um fascista.” “Propagava discurso de ódio.” “Um supremacista a menos.” “Minhas inclinações políticas me impedem de ter pena.” Fora as reações histéricas de jornalistas conceituados comemorando a selvageria.

A munição do atirador, depois se soube, trazia inscrições como “pega fascista” e “morra fascista”. Ele também confessou ter planejado o assassinato por não aguentar mais “ódio de Kirk”. Fiquei sabendo que ecoou nos grupos de WhatsApp de esquerda a fanfic de que o atirador era um trumpista e que seu crime nada tinha a ver com política — sim, claro, com certeza, companheiro.

“Ele foi vítima da própria pauta armamentista” foi uma frase que cansei de ouvir nas últimas semanas. Para dizer o mínimo, não sei se concordo. A liberação das armas está ligada à defesa pessoal, não ao direito de sair por aí executando rivais. O mais irônico é que o assassino sequer possuía treinamento, licença ou histórico de manejo — um amador com uma arma na mão e um ódio ideológico na cabeça. Ainda assim, acertou um tiro improvável, quase cinematográfico, daqueles que fariam inveja a um atirador olímpico, o que só torna toda essa história ainda mais estranha. O detalhe frio é que essa coincidência grotesca diz mais sobre o acaso e o fanatismo do que sobre a pauta que ele distorceu.

Esse foi o resumo físico de uma retórica que há tempos transbordou da linguagem para a ação. E a linguagem tem um papel importante nesse transbordamento.

Fascista, nazista, discurso de ódio — essas expressões tornaram-se hoje gatilhos morais automáticos. São atalhos que dispensam o trabalho de pensar. Etiquetas que expulsam o adversário da pista sem precisar disputar a corrida com ele. E isso tem me incomodado há algum tempo.

Foi esse incômodo que me levou a escrever este texto que eu vinha evitando escrever com medo de ser mal interpretado. Mas chegou a hora.

Se você me conhece, talvez se pergunte por que diabos um psicólogo está se metendo nesse assunto. É simples: o uso do rótulo “fascista” como arma política tem uma história longa, que atravessa algumas de minhas obsessões intelectuais: Segunda Guerra, Guerra Fria, distopias políticas, psicologia política e um terreno minado que acaba cruzando boa parte do século XX: a psicanálise.

As origens da retórica antifascista

O uso da palavra fascismo como arma moral começou muito antes das redes sociais. Seu berço está nas disputas internas da esquerda europeia dos anos 1920, quando o comunismo, recém-saído da Revolução Russa, sofreu um de seus maiores traumas: a ascensão de Benito Mussolini na Itália.

A marcha sobre Roma, em 1922, não apenas consolidou o primeiro regime fascista, mas humilhou a Internacional Comunista — o Comintern — que via na Itália o terreno ideal para uma revolução proletária por causa das consequências nefastas da Primeira Guerra Mundial: uma grave crise econômica com desemprego em massa, um movimento operário altamente organizado com sindicatos fortes, greves constantes e um Partido Socialista em ascensão. A força do socialismo era tamanha que até Benito Mussolini, futuro ditador, começou sua vida política nas fileiras socialistas italianas. Em vez disso, o que emergiu foi um movimento de massas que trocou a retórica internacionalista pela exaltação da pátria, falando em nação, ordem, disciplina e identidade — um apelo emocional que arrebatou operários, camponeses e intelectuais, reunindo sob a mesma bandeira um país exausto e faminto por direção.

Para os comunistas, aquilo era um pesadelo: o operário, em vez de empunhar a bandeira vermelha, marchava ao som de hinos patrióticos. O proletariado, que a teoria marxista imaginava como uma classe internacional solidária, mostrou-se visceralmente enraizado em suas tradições locais, dialetos, igrejas e bandeiras. O trabalhador italiano não se via como parte de uma revolução universal, mas como filho da pátria, herdeiro de Roma. Essa descoberta — a de que a consciência de classe podia ser facilmente derrotada pela consciência nacional — foi um golpe que o marxismo nunca digeriu por completo.

O trauma foi tão profundo que intelectuais e militantes de esquerda começaram a se perguntar: como o fascismo conquistou o povo que deveria ter se unido à revolução? A partir dessa pergunta nasceu uma literatura de explicações improvisadas, mas pseudoprofundas. A hipótese mais comum era a de que o fascismo não passava de uma reação do grande capital — um complô orquestrado por banqueiros, industriais e latifundiários para sufocar o socialismo.

Era uma explicação conveniente: se o fascismo era apenas a “máscara violenta do capitalismo”, não havia necessidade de reconhecer erros estratégicos ou compreender por que tantos trabalhadores haviam aderido a Mussolini. A teoria marxista não precisaria ser revista desde a fórmula e a derrota dos revolucionários socialistas podia ser atribuída a uma força externa e maligna — ou, em outras palavras, a uma teoria da conspiração hoje aceita e forma ampla por todos os meios culturais respeitáveis. No início da década de 1930, sob a liderança de Stálin e Dimitrov, o Comintern consolidou essa interpretação, que logo se tornou o dogma oficial — tanto que é essa a versão que todos aprendemos nos colégios através de nossos professores de História formados por autores de pedigree marxista, como Eric Hobsbawn.

A fabricação do vínculo com o capitalismo em crise concedeu ao termo fascista um valor simbólico que extrapolava o caso italiano. Agora qualquer inimigo político — liberal, social-democrata, conservador — podia ser enquadrado na categoria. Bastava opor-se à revolução. Por isso Stálin enchia a boca para chamar de fascistas os camponeses soviéticos contrários à revolução. Essa elasticidade conceitual era funcional, transformando o adversário em traidor da classe. Pronto, a questão resolvida era resolvida sem debates e delongas. Nascia a retórica hoje atualíssima de que “com fascista o diálogo se dá na ponto do fuzil” (digite isso no google e vc vai ver por que está entre aspas).

A semente do uso moral e desumanizador da palavra foi plantada aí. A partir dos anos 1930, o “fascismo” deixou de designar um regime e passou a designar um pecado. E, como todo pecado, podia ser reconhecido sem precisar ser definido. O que começou como trauma político virou estratégia retórica — e, mais tarde, ferramenta psicológica.

Psicanalisando o inimigo

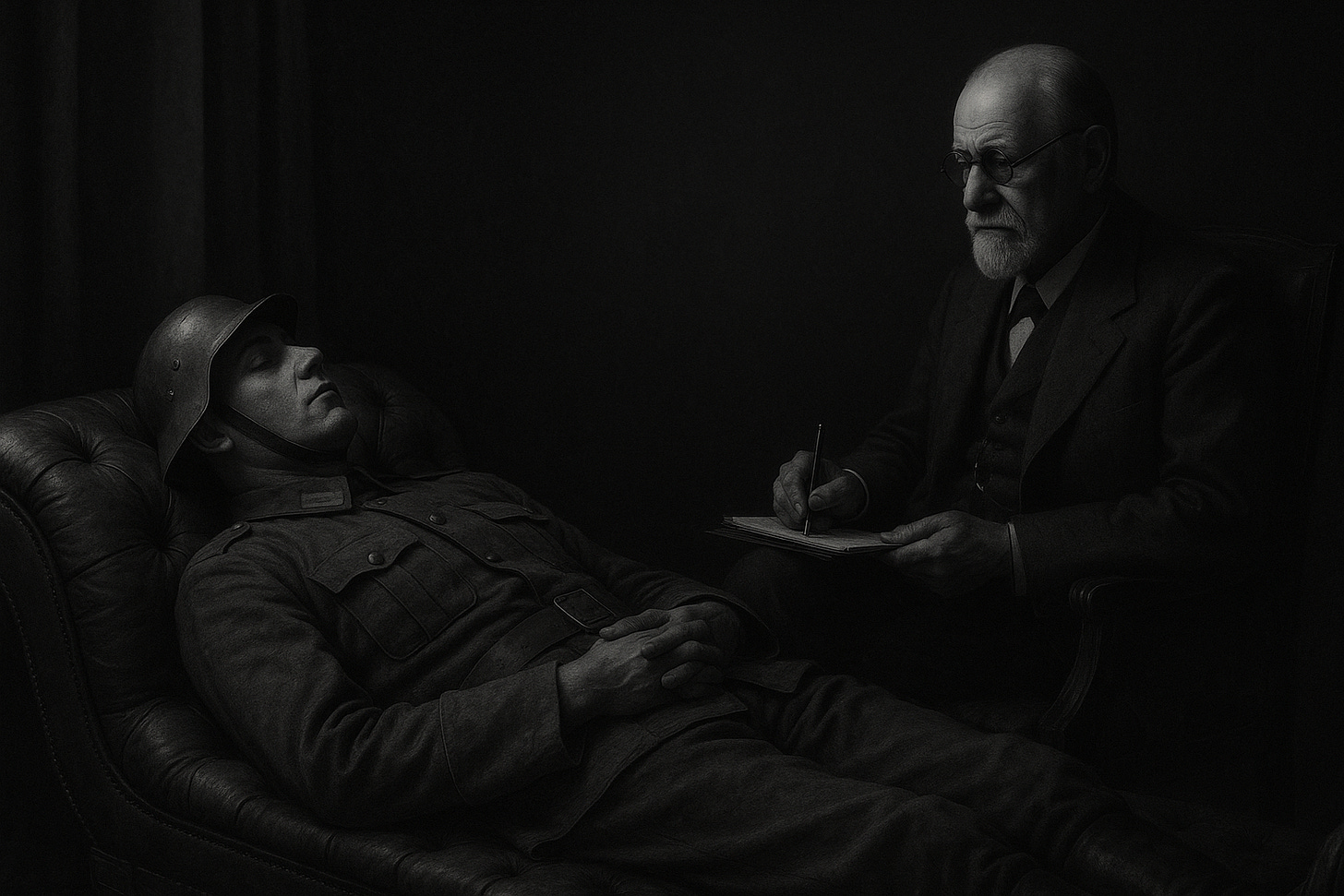

Se nas décadas de 1920 e 1930 o fascismo foi descrito como uma reação do capital, no pós-guerra ele passou a ser reinterpretado como um distúrbio da mente. A explicação deixou de ser econômica e se tornou psicológica. O inimigo de classe foi reconfigurado como um tipo de personalidade. Como isso se deu?

Essa virada começou com intelectuais marxistas exilados na Europa e depois nos Estados Unidos, reunidos em torno da chamada Escola de Frankfurt, um grupo de intelectuais marxistas e críticos da cultura fundado na Alemanha que analisava as relações entre economia, ideologia e psicologia social. Após assistirem ao colapso da República de Weimar e à adesão em massa dos alemães ao nazismo, esses pensadores buscaram uma resposta para o mesmo enigma que atormentara os comunistas italianos: por que o povo preferiu o fascio de Mussolini ao socialismo?

A nova resposta era mais sofisticada, psicologicamente profunda, mas também mais politicamente perigosa. O fascismo, diziam, não era apenas um fenômeno político, era uma expressão patológica da estrutura de personalidade.

Wilhelm Reich

Wilhelm Reich foi o primeiro a afirmar isso abertamente em A psicologia de massas do fascismo (1933). Para ele, o fascista não se explicava pela economia, mas pela repressão sexual e pela obediência aprendida na família patriarcal especificamete burguesa. O fascismo seria o produto psicológico de uma sociedade que ensinava as pessoas a reprimir o desejo, venerar a autoridade e temer a liberdade.

Para ele, o controle da sexualidade, especialmente da sexualidade infantil e adolescente, gerava personalidades submissas e violentas, predispostas ao fascismo. Obcecado pela ideia, Reich começou a defender uma educação que incentivasse a expressão da sexualidade em crianças e adolescentes e foi expulso do movimento psicanalítico em 1934 pelo próprio Freud. Mas isso não o impediu de criar “clínicas de higiene sexual” para trabalhadores na Áustria e Alemanha, e depois, nos EUA, onde desenvolveu a teoria do orgone — uma suposta energia vital sexual que poderia curar doenças e reduzir agressividade. A FDA acabou destruindo suas “caixas de orgone” e o próprio Reich foi preso, morrendo na cadeia em 1957.

Mas ele sempre foi fiel à sua ideia de que “em sua forma pura, o fascismo é a soma total de todas as reações irracionais do caráter humano médio”, como afirmaria Reich em seu livro. Era uma forma de dizer que o fascismo não era um acidente, mas o espelho ampliado das neuroses sociais cultivadas nas sociedades burguesas.

A proposta era tentadora: transformava uma questão política complexa em um diagnóstico clínico. O fascista não precisava mais ser refutado, apenas analisado. É um movimento retórico que ainda sobrevive. Basta ver como certos psicanalistas, quando confrontados por críticas filosóficas e científicas, respondem não com argumentos, mas com interpretações sobre a “resistência” ou o “recalque” do interlocutor. O debate racional cede lugar à patologização do dissenso. A divergência de ideias se converte em sintoma.

Erich Fromm

Reich não foi o único. O legado que juntava psicanálise e político prosseguiu. Erich Fromm, alguns anos depois, desenvolveu uma teoria semelhante. EL descreveu o autoritarismo como uma fuga da autonomia, uma tentativa neurótica de dissolver o eu em estruturas rígidas e hierárquicas. Seria uma espécie de medo da liberdade, expressão que vira título de uma de suas obras. “A coragem do caráter autoritário”, escreveu, “é a coragem de sofrer o que o destino lhe impõe — não de mudar o destino, mas de submeter-se a ele”. Aqui, fascismo vira imaturidade emocional.

Peter Nathan

Peter Nathan, em The Psychology of Fascism (1943), retomou essa linha de raciocínio e a levou ao campo da psicologia do desenvolvimento. Nathan argumentava que a dinâmica familiar podia antecipar tendências políticas: a frustração do bebê diante da figura paterna criaria um padrão emocional de obediência e raiva, uma busca permanente por autoridade. Em sua visão, o fascista adulto seria aquele que, incapaz de reconciliar essas forças internas, projeta no Estado a autoridade punitiva que teme e deseja ao mesmo tempo. O raciocínio era provocativo e controverso, aproximando de forma arriscada o comportamento político de impulsos inconscientes. Nathan chegou a afirmar, em tom quase sarcástico, que ser cristão equivaleria a ser um fascista reprimido, e ser fascista declarado, a apenas tirar a máscara.

Theodor Adorno

Cumpre lembrar que Theodoro Adorno, especificamente, fugiu das desgraças da Segunda Guerra na Europa e foi acolhido nos Estados Unidos, onde, como modo de apreciar o gesto, decidiu implicar que os americanos poderiam ser fascistas em potencial e começou a conversão de toda uma escola de psicologia que infestaria o mundo universitário americano. Sua base para isso, claro, já havia sido delineada em Nathan e Reich.

Como a citação retirada do substack do João Eigen mostra, a história de Adorno já começa controversa. Em 1950, Adorno e seus colaboradores publicaram The Authoritarian Personality, um estudo patrocinado pela Universidade da Califórnia que buscava identificar traços psicológicos comuns em pessoas predispostas ao fascismo. O resultado foi uma escala de “personalidade autoritária”, associada a valores conservadores, crença religiosa, obediência, moral sexual tradicional e patriotismo. Adorno resumiu o espírito da pesquisa em uma frase que se tornaria célebre: “A intolerância à ambiguidade é a marca de uma personalidade autoritária”. Na prática, os traços que descreviam o “fascista em potencial” coincidiam com as virtudes culturais do cidadão médio americano.

Essa reinterpretação foi decisiva. O conservador virou suspeito por definição. O debate político passou a operar em categorias morais e clínicas— o progressista como sinal de saúde psíquica; o tradicionalista, como indício de repressão, medo ou patologia. Bastava deslocar o eixo da economia para a psicologia e o inimigo permanecia o mesmo, só que agora doente.

A partir daí, o termo fascista passou a circular como um insulto moral com verniz científico. A ideia de que existe um tipo de “mente fascista” — rígida, autoritária, incapaz de empatia — sobreviveu nas ciências sociais e se popularizou no discurso cultural. Décadas depois, ela reapareceria em artigos, podcasts e timelines com a mesma naturalidade com que se fala em “comportamento tóxico”. A diferença é que agora o diagnóstico vem com hashtags de compaixão performática e acusações de discurso de ódio. O fascista virou o vilão perfeito para o reality show moral em que todos concorremos ao prêmio de consciência social do ano.

Ao final da guerra, a esquerda intelectual já havia aprendido o poder das palavras. O fascista, agora, não era mais o soldado de Mussolini — era qualquer um cuja mente carregasse os traços errados. E contra esse tipo de inimigo, não se debate: se diagnostica. Ou, como já se viu, transforma-se o diagnóstico em bala.

A era midiática do antifascismo

Com o fim da Segunda Guerra, a palavra fascismo deixou de ser apenas um conceito político e virou um código moral. A derrota de Hitler e Mussolini não encerrou o antifascismo; ela o libertou de seu inimigo real e o transformou em identidade. Ser antifascista passou a significar pertencer ao lado moralmente correto, mesmo quando o fascismo real havia desaparecido.

Nos anos 1960, essa moralidade encontrou novo palco nas universidades e movimentos estudantis. As ideias da Escola de Frankfurt foram reinterpretadas em chave cultural: o fascismo agora era o conservadorismo cotidiano, a obediência familiar, a fé religiosa. A contracultura, embalada por guitarras e slogans de libertação, fez do antifascista o herói da vez. Ele virou o Jedi da política moderna, o guerreiro luminoso contra o Império do conformismo.

A estética do antifascismo se espalhou pelas artes, pela academia e pela imprensa. Hollywood reciclou o enredo moral — o rebelde iluminado versus o vilão autoritário — enquanto intelectuais das novas esquerdas substituíam o debate por categorias psicológicas: empatia, repressão, trauma. O termo fascista ganhava elasticidade, aplicável a qualquer figura de autoridade.

Com a chegada da internet, esse imaginário encontrou o habitat perfeito. As redes transformaram o antifascismo em espetáculo permanente. O fascista tornou-se o personagem ideal do teatro moral digital: um vilão pronto para ser exposto, cancelado, destruído em público. O antifascismo virou performance, catarse e sinalização de virtude. Bastava um tweet indignado ou uma hashtag de repúdio para reafirmar o pertencimento ao lado certo da história.

Assim, o conceito completou sua mutação: nasceu político, virou psicológico, tornou-se moral e, finalmente, performático. Quando tudo vira performance, o discurso e a violência se confundem — e o gesto simbólico se converte em ato literal, como vimos tragicamente no caso de Charlie Kirk.

Do discurso à bala: o retorno da palavra como arma

Um século depois do nascimento do termo, o antifascismo já não precisa de fascistas reais para existir. Ele se alimenta de sombras, de projeções e de qualquer diferença que possa ser inflamada moralmente. A palavra voltou ao ponto de partida — não mais como conceito, mas como arma.

Assim, o ciclo se completa: o rótulo que nasceu da derrota comunista dos anos 1920, que foi psicologizado pela Escola de Frankfurt e estetizado pela contracultura, retorna agora às ruas e às redes com o mesmo poder de desumanizar. Só que desta vez, a bala não é apenas metáfora.

No vídeo de Charlie Kirk, a fronteira entre linguagem e violência se dissolve de maneira literal. As inscrições nas munições — “pega fascista” e “morra fascista” — condensam cem anos de discurso em um gesto. Não é ódio espontâneo, é o produto final de uma pedagogia moral que transformou palavras em licença para matar.